Fundación Cazadores presenta la exhibición de uno de los tres proyectos seleccionados para el Programa Impulso Cazadores, que acompaña a artistas en el proceso creativo de una obra en desarrollo.

Entre bocetos, papeles y recortes, Victoria Boulay explora en Un desliz en el asfalto los rastros inmateriales que deja la ciudad en los cuerpos y en la memoria, recolectando huellas visuales del entorno urbano porteño y transformándolas en soportes gráficos que oscilan entre lo cotidiano y lo poético.

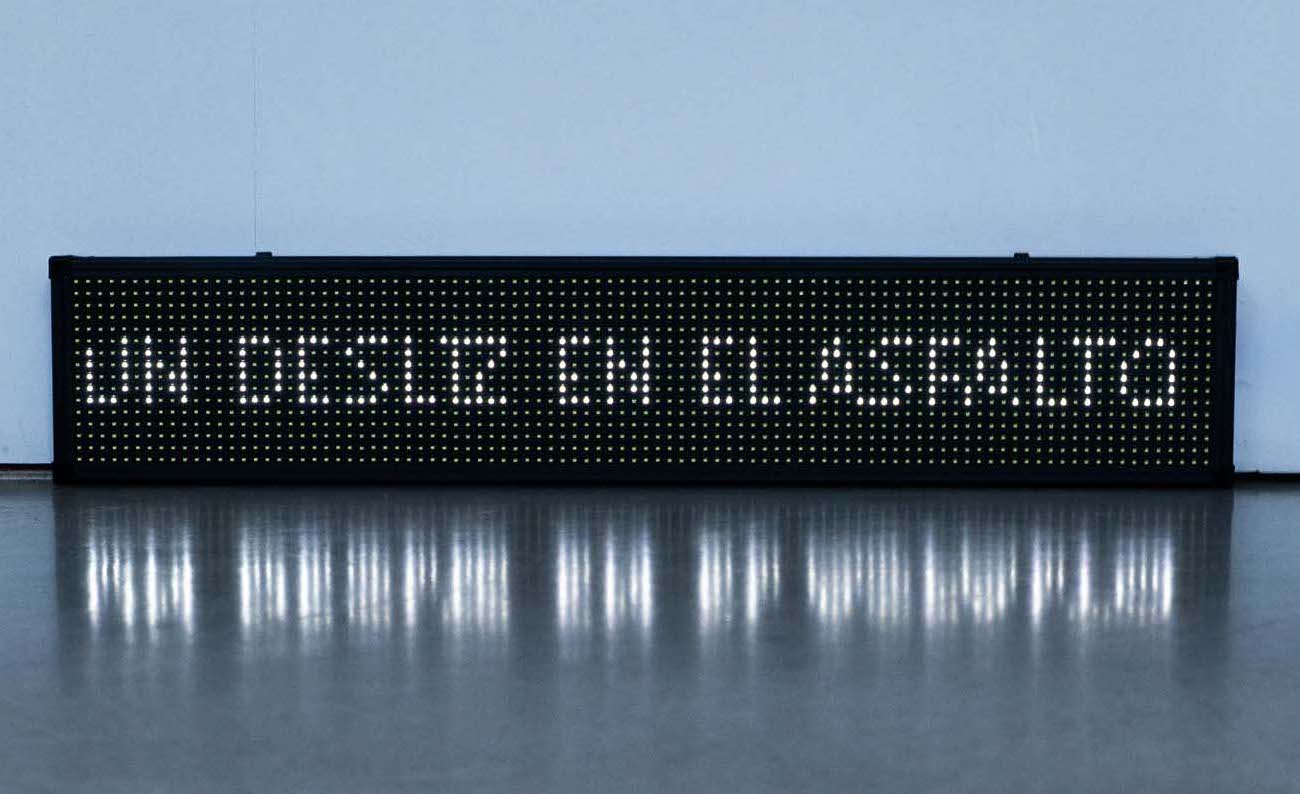

“La ciudad no se limita a sobreproducir objetos tangibles. Las experiencias que la ciudad provoca en los cuerpos también se acumulan como desperdicios. Ideas que fermentan y proliferan, o que acaban descartadas en la papelera mental. Sentimientos que nos marcan definitivamente o que duran apenas lo que el parpadeo de un neón”, sostiene la artista. Un desliz en el asfalto busca explorar ese proceso mediante la recolección y reinterpretación de esos desechos inmateriales, utilizando los diversos soportes gráficos con los que convivimos en el entorno urbano porteño.

El proyecto contó con la tutoría de Silvia Gurfein en todo el proceso de gestación de la obra, con el objetivo de acompañar a la artista a pensar, problematizar y potenciar aspectos técnicos, artísticos y conceptuales del proyecto que surgieran en su desarrollo.

Un desliz en el asfalto inaugura el jueves 16 de octubre a las 19 hs y podrá visitarse de miércoles a sábados, de 16 a 20 hs, hasta el 1 de noviembre, en Villarroel 1438 (Chacarita, CABA), con entrada gratuita.

Apuntes para acompañar

Por Silvia Gurfein

Me pregunto si acompañar es el término correcto. Busco su definición y el diccionario, ese espacio de las convenciones, me dice, entre otras cosas: coincidir o existir simultáneamente. Qué lindo, pienso, qué especial. Y también dice: participar en los sentimientos de otros…Podría ser. ¿Acompañar qué? Una metamorfosis de materias e ideas, un devenir de obras, el pensar y hacer de una artista. Acompañar a un corazón y una mente humanas. Acompañar un tiempo, este tiempo. Y, ¿qué puedo hacer?

Puedo tener una conversación. Mantenerme receptiva. Y pensar, claro. Hay pocas cosas tan buenas como pensar en conversación. La conversación enciende conexiones. Es incandescente. Pensar sin ánimo de resultado, sin finalidad, mushotoku (*). Que la conversación sea delicada y fuerte, como la artista con la que converso. La artista es Victoria Boulay, es afilada en su mente y le gustan las palabras. A mí me gustan mucho también, voy a poder estar cerca de ese gusto. Además, es capaz de dar grandes saltos y es muy audaz. Victoria es una artista receptiva. Su obra también lo es.

Hace tiempo tengo esta idea, un tanto difusa y en desarrollo: hay obras receptivas y obras generativas. Obras con superficies porosas, fracturadas y otras con capas exteriores firmes, saturadas y reflectantes. No me refiero solamente a su materialidad, aunque también, sino a su atmósfera, a su modo de ser. Me interesan mucho las obras receptivas. Las obras receptivas pueden parecer inacabadas, muestran zonas sin terminar. Son una invitación, una mano tendida. No quieren ser otra cosa que lo que son. Es fácil identificarse con ellas porque no imponen su identidad, la dejan abierta, permeable. No son nada tímidas, aunque, sí, tal vez un poco. Saben que no son eternas, así como tampoco necesariamente actuales.

¿Estos, son apuntes o carteles?

Victoria camina por la ciudad que a veces parece perversa, pero que en realidad ofrece una gran variedad de ánimos. La artista quiere registrarlos: el suyo mismo, el de la gente alrededor que se mueve frenética, el de la propia ciudad. Camina receptiva.

Observa, toma nota. Está atenta a lo que no está en control y a los sentidos que se deslizan en su discurso.

En su recorrido una aparición: epifanía de las galerías, esos espacios que son adentro y afuera al mismo tiempo, convertidas hoy en…doy vueltas para definirlas…

¿Devaluadas? Boulay las reconquista y nos muestra el inventario de señales que las componen. Desmonta su materialidad porque entiende que allí se alberga buena parte de su espíritu.

Pienso que debería haber leído El libro de los pasajes de Walter Benjamin. No voy a lograrlo antes de terminar este proceso de trabajo. Lo que sé de forma precaria de esa obra me hace saber también, que es adecuado asociarla a este proyecto. Con la información que tengo no puedo citarlo de forma honesta y consistente, pero puedo proponer el título, como un anuncio en la calle. Uno que diga: Lea El libro de los pasajes de Walter Benjamín. ¡Es una gran obra, inacabada! Tal vez, en letra más pequeña podría decir: este libro recopila miles de apuntes y fragmentos para construir una filosofía materialista del siglo XIX, centrada en la ciudad de París y sus pasajes arquitectónicos, Los pasajes parisinos, galerías cubiertas, son el escenario central para la filosofía de Benjamin.

Me digo, esto no es una muestra, es la instancia de exposición de un proceso de trabajo. El experimento, que toma forma de materia y que se exhibe. Pero, qué difícil es que algo que se muestra no sea una muestra… ¿cómo hacer? En nuestra conversación exquisita y balanceada, vamos y volvemos de esa idea, decimos que queremos mantener abierta la escena, no clausurar sus sentidos. Y queremos que lo que se vea sea vibrante, vital. La vitalidad es misteriosa.

Adenda

(*) Mu: nada, vacío, ausencia; shotoku: espíritu de provecho o beneficio.

Voy a citar otros libros que no leí, pero que Federico Poore (*), en su boletín semanal sobre espacio público, que me llega mientras estoy escribiendo esto, comenta como de lectura indispensable para quienes amamos la vida en las ciudades. Lo hago por las coincidencias o las sincronías, que siempre me parecen un destello en la existencia y porque parece un mensaje justo para la investigación y el obrar de Victoria Boulay.

Poore dice:

En 1922 Mumford publicó su primer libro, Historia de las utopías. Mumford nunca se definió como un técnico o un académico. En The City in History, su estilo ensayístico le permitió indagar cada tipo de organización urbana de manera amplia pero sin perder rigor, articulando sus hipótesis urbanas con una evocación poética. En Historia de las utopías, el autor repasa las grandes promesas de ciudades ideales, de Platón a Tomas Moro, pero se detiene especialmente en la del filósofo francés Charles Fourier. Una de las grandes enseñanzas de su obra es que las ciudades son artefactos que construimos para nosotros mismos (“tanto una herramienta física para la vida colectiva como un símbolo de esos propósitos colectivos”) y que por lo tanto no hay que olvidar que deben satisfacer necesidades humanas. A pesar de haber investigado varios modelos ideales, el autor reconoce que no tiene una utopía privada propia. “Mi utopía es la vida real, aquí o en cualquier parte, llevada hasta los límites de sus posibilidades ideales”, dice el autor.

(*) Federico Poore | Magíster en Economía Urbana por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), con especialización en Ciencia de Datos, y tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Boletín de Cenital